介護、医療、福祉の現場で働く専門職が直面する課題は、利用者の多様化するニーズや多職種連携の必要性など、ますます複雑化しています。

特に、高齢者の介護、障害者支援、医療チームとの連携では、相手の気持ちを理解し、適切に対応するスキルが欠かせません。

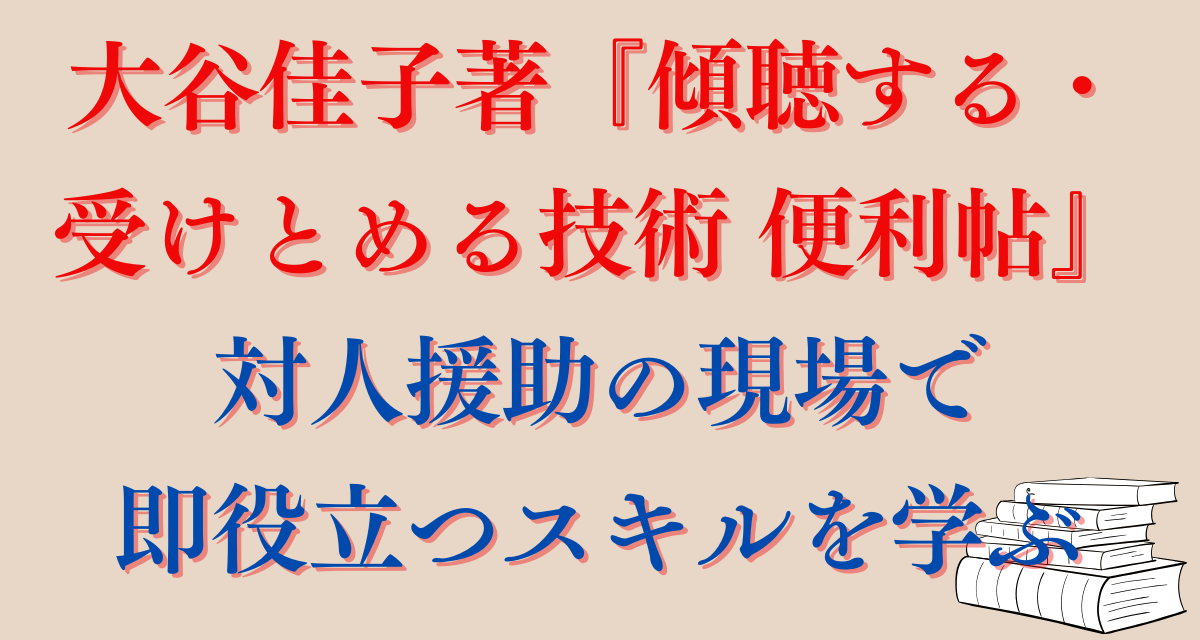

大谷佳子著『傾聴する・受けとめる技術 便利帖』は、これらの現場で即活用できる傾聴スキルや実践例をわかりやすく解説しています。

具体的なケーススタディや非言語的コミュニケーションの技術、さらには自己管理の方法までを網羅し、忙しい援助者の強力なサポートとなる一冊です。

対人援助のプロフェッショナルが求める「すぐに使える」技術を凝縮したこの本は、現場での困難を乗り越えるための強い味方になるでしょう。

この本はこちらで購入できます。

本の概要

谷佳子著『対人援助の現場で使える 傾聴する・受けとめる技術 便利帖』は、カウンセラーや医療従事者など対人援助職に携わる人々向けの実践的ガイドブックです。

本書では、傾聴や共感的理解、非言語コミュニケーションの技術を心理学的観点からわかりやすく解説し、現場で即活用できる具体的な方法を提供しています。

さらに、援助者自身の心身の健康を守るため、自己管理やリフレクションの手法も取り上げ、質の高い支援を持続的に提供するためのサポートを行っています。

著者は、傾聴の難しさを認識し、単なる「聴く」行為にとどまらず、相手の言葉や感情をどう受けとめるかの重要性を強調してくれてます。

多くの人が「できているつもり」や「やっているつもり」に陥る危険性を指摘し、真の傾聴と受容のスキルを身につけることの意義を明確にしています。

対人援助の基礎を深め、実践力を磨きたい人にとって必読の一冊です。

この本はこちらで購入できます。

この本が他の傾聴スキルの本とは異なる点を言うとすれば

傾聴スキルを扱った本は数多くありますが、大谷佳子著『傾聴する・受けとめる技術 便利帖』は、その中でも介護、医療、福祉の現場で働く専門職に特化した内容が特徴です。

多職種連携や利用者の多様なニーズに対応するための具体的な技術が満載で、現場で即役立つ構成が魅力です。

以下では、この本が他の傾聴本とは異なる点を「現場特化」「学習のしやすさ」「実用性」の3つの観点から詳しく紹介します。

対人援助の現場に特化した内容

この本を読んで、対人援助の現場に特化している点がとても印象的でした。

介護や医療、福祉の現場で働く私たち専門職が直面する具体的な課題に対応した内容で、まさに「現場ですぐに使える」傾聴技術が詰まっています。

一般的な傾聴本では物足りなさを感じることもありましたが、この本は現場特有の状況や利用者の感情に寄り添う実践的なアドバイスが多く、リアルなニーズに応えてくれると感じました。

専門職として、この本は大きな助けになると思いました。

段階的な学習構成

読み進める中で、段階的な学習構成が非常に分かりやすいと感じました。

「基本編」で傾聴や受容の基礎を振り返り、「実践編」では4段階のステップと演習を通じてスキルを磨いていける構成は、初心者でも無理なく取り組めるように工夫されています。

この本を通して、体系的に学ぶことで、自分の傾聴スキルが確実にレベルアップしていくのを実感できました。

経験者でも基礎に立ち返りながら応用を学べる点が魅力です。

便利帖としての実用性

タイトルに「便利帖」とある通り、現場で役立つテクニックが満載で、すぐに実践できる内容が詰まっていると感じました。

非言語コミュニケーションのコツや、緊張した場面でのスムーズな会話の始め方など、具体的で実用的なヒントが豊富です。

理論だけに偏らず、「今すぐ使える」技術に焦点を当てている点が、この本の最大の魅力だと思います。

特に対人援助職の私たちにとっては、頼れるパートナーのような存在になる一冊だと感じました。

興味を持たれた方は、ぜひこちらからお求めください。

本書で学ぶ、対人支援に欠かせない5つの重要スキル

対人支援の現場では、相手の話を深く理解し、気持ちに寄り添うコミュニケーション能力が求められます。

本書では、積極的傾聴や共感的理解、非言語コミュニケーションの活用、フィードバックの技術、自己管理とリフレクションといった5つの重要なスキルを詳しく解説しています。

これらのスキルは、信頼関係の構築や質の高い支援の基盤となるもので、対人支援に携わる全ての人にとって欠かせない内容です。

以下に、その詳細をご紹介します。

積極的傾聴

相手の話を深く理解するためには、話の内容だけでなく、表情や仕草、声のトーンなどの非言語的なサインにも注意を払うことが大切です。

相手の気持ちに寄り添い、共感を示すことで、話し手は安心して自分の思いを伝えられるようになります。

また、相手が話した内容を整理しながら適切なフィードバックを返すことで、「しっかり聞いてもらえている」と感じてもらい、信頼関係を築く基盤を作ることができます。

共感的理解

相手の立場や感情を理解し、それに寄り添うことは、信頼関係を築くために欠かせない技術です。

話し手の気持ちや考えを丁寧にくみ取り、それを言葉や態度で反映することで、相手は自分の思いを受け止めてもらえたと感じます。

共感を示すことで、心を開きやすい安心感を提供し、より深い対話が可能になります。

このような姿勢は、相手とのつながりを強化し、長期的な信頼関係を築く土台となります。

非言語コミュニケーションの活用

表情や視線、ジェスチャーといった非言語的な要素を理解し、それを適切に活用することは、コミュニケーションを深める重要な技術です。

例えば、相手の微妙な表情の変化や視線の動きから感情や意図を読み取り、それに応じた対応をすることで、相手に寄り添ったやり取りが可能になります。

これにより、言葉だけでは伝わりにくい思いをくみ取り、適切な反応を示すことで、信頼感や安心感を高めることができます。

フィードバックの技術

相手の話にしっかり耳を傾け、それに対して適切なフィードバックを返す技術は、効果的な対話を実現するために重要です。

ただ聞くだけでなく、感謝や共感の言葉を伝えることで、相手が安心して話を続けられる雰囲気を作ります。

また、相手の気持ちや状況を理解したうえで、次の行動に役立つ助言や支援を提供することで、対話の目的をより明確にし、相手の前進をサポートします。

これにより、信頼関係を深め、建設的なコミュニケーションを促進します。

自己管理とリフレクション

援助者自身が自分の感情やストレスを管理する技術は、質の高い援助を提供するために欠かせません。

支援を続ける中で感じる負担やプレッシャーに気づき、定期的に自分の感情や反応を振り返ることで、心のバランスを保つことができます。

例えば、リラクゼーションや自己ケアの時間を取り入れ、ストレスを適切に解消することで、心身の健康を維持しながら相手に集中した支援を続けられるようになります。

この技術は、援助者自身の安定が利用者への質の高い支援につながることを保証します。

興味を持たれた方は、ぜひこちらからお求めください。

ケーススタディの実践例と便利帖の活用法

『傾聴する・受けとめる技術 便利帖』は、理論だけでなく、実際の現場でどのようにスキルを活用できるかを具体的に示している点が特徴です。

本書では、ケーススタディや実践例を通じて、傾聴スキルや共感的理解を現場の課題に応じて応用する方法が丁寧に解説されています。

また、「便利帖」として、忙しい援助者が手軽に参照しやすいよう工夫されており、現場で即役立つ実用的な内容が満載です。

以下に、本書の特徴的な部分を詳しくご紹介します。

ケーススタディの実践例

本書に収録されたケーススタディは、現場での具体的な状況に即した傾聴スキルの活用方法を示しています。

例えば、高齢者施設で認知症の利用者が食事を拒否する場面を想定し、職員が傾聴スキルを活用して利用者の気持ちを引き出すプロセスが詳しく解説されています。

利用者がなぜ食事を拒否しているのか、過去の経験や感情に焦点を当てながら共感を示し、安心感を与えることで、状況を改善していく具体的な手順が学べます。

このように、日々直面する課題に即した解説が、理論を実践に結びつける大きな助けとなります。

便利帖の活用法

本書の便利帖としての魅力は、現場で即使える具体的な技術が簡潔にまとめられている点です。

例えば、認知症の利用者が繰り返し同じ質問をする際の対応方法として、「質問の背後にある不安や寂しさに焦点を当てる」具体例が挙げられています。

これにより、単に質問に答えるだけでなく、利用者の気持ちに寄り添う対応が可能になります。

こうした実践的なアドバイスが各項目に整理されているため、多忙な現場でも必要な時にすぐに参照でき、大きな助けとなります。

まとめ

介護、医療、福祉の分野で働く専門職にとって、本書は必読の一冊です。

多様化する利用者のニーズや、コミュニケーションの課題に対し、具体的かつ実践的な解決策を提供しています。

特に、傾聴スキルを中心にした内容は、理論と実践を結びつけ、即座に現場で活用できる点が大きな魅力です。

また、援助者自身の自己管理やリフレクションの方法も含まれており、長期的な支援の質を保つためのヒントが満載です。

この本を手に取り、現場で役立つスキルを学びながら、より良い援助を提供してみませんか?

興味を持たれた方は、ぜひこちらからお求めください。

コメント