コロナ禍をきっかけに一気に広がったテレワークは、通勤負担の軽減や柔軟な働き方を可能にし、多くの社員にとって魅力的な選択肢となりました。

一方で、「自分の働きはきちんと評価されているのだろうか」「オフィスにいないことで損をしていないか」といった不安を感じる声も増えています。

上司の目が届きにくい環境では、努力の過程や工夫が見えづらく、成果だけで判断されてしまうのではないかという懸念が生まれやすいのです。

テレワークだと、自分の頑張りがちゃんと見てもらえてるかすごく不安です

その不安、あなただけではありませんよ 。評価制度が変わらなければ見えない努力は評価されにくいんです

こうした評価への不安は、モチベーションの低下や会社への不信感につながりかねません。

そこで本記事では、まず社員目線で見たテレワークの評価課題を整理し、そのうえで「どのような評価制度なら不安を解消できるのか」に焦点を当てながら、企業が進めるべき具体的な評価制度を考察します。

社員が納得し、安心して働ける評価のあり方を一緒に考えていきましょう。

テレワークの実情

テレワークが当たり前になりつつある今でも、「実際にはどれくらいの人が、どの頻度でテレワークをしているのか」は意外と見えにくいものです。

週の大半を在宅で働く人もいれば、「制度はあるけれど使えていない」「業務の都合でほとんど出社している」という人もいるのが現実ではないでしょうか。

こうした違いは、働きやすさだけでなく、「自分の働き方は正しく評価されているのか」「出社している・していないで評価に差が出ていないか」といった不安にもつながります。

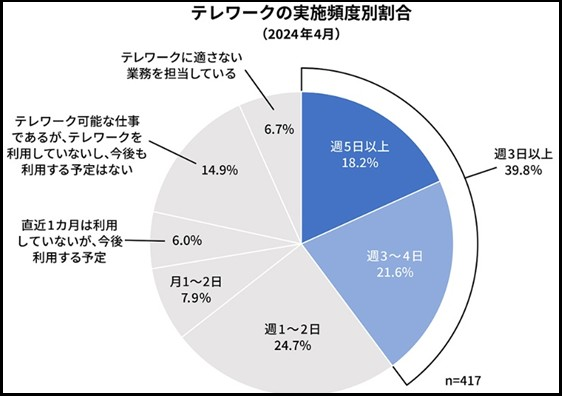

まずは、社員一人ひとりが置かれている状況を客観的に捉えるために、2024年時点のテレワーク実施頻度のデータを見てみましょう。

以下の図は、現在のテレワークの“リアルな姿”を映し出しており、評価の課題を考えるうえでの出発点となります。

出典:国土交通省『令和6年度 テレワーク人口実態調査』(2024年)

このデータを見ると、「週3日以上テレワークをしている人」が約4割を占めている一方で、「週1〜2日」「月1〜2日」など頻度が低い人や、そもそもテレワークをしていない人も一定数いることが分かります。

また、「制度はあるが使っていない」や「今後も利用予定がない」という層も存在しており、社員によって働き方にばらつきがあることがうかがえます。

このような状況は、評価の公平性に対する課題を浮き彫りにします。たとえば、

- 頻繁に出社する人の方が「見えているから有利」になっていないか

- テレワーク頻度によって、上司との接点の多さや情報共有のしやすさに差が出ていないか

- 同じ成果を出していても、働き方の違いによって評価に影響が出ていない

といった不安が生まれやすくなります。

つまり、社員がそれぞれ異なる働き方をしている現代においては、「見える人が得をする」「見えない人が損をする」と感じさせない評価制度が求められているのです。

これこそが、評価の見直しが必要とされる大きな理由の一つです。

社員目線から見たテレワークの評価課題

では実際に、社員はどのような点に不安や不満を感じているのでしょうか。

ここでは、テレワーク環境だからこそ生まれやすい評価の悩みを、社員目線で4つに整理します。

テレワークって楽なだけじゃなくて、ちゃんと見てもらえない怖さもあるんですよね

そうですね 。見えないからこそ「どう見せるか」「どう評価するか」がより重要になっています

成果だけで判断され、過程の努力が見えない不安

テレワークでは、業務プロセスが見えにくくなるため、評価が最終成果に偏りがちです。

社員としては、試行錯誤や改善提案、トラブル対応など、成果に至るまでの努力をしていても、「結果が出なければ評価されないのでは」という不安を抱きます。

特に中長期的な業務やチーム支援型の仕事では、短期成果に表れにくい貢献も多く、努力が埋もれてしまう感覚が生まれやすくなります。

この不安は、「頑張っても意味がない」という諦めにつながる危険性をはらんでいます。

上司と距離があり、「評価の物差し」が分からない不安

オフィス勤務では雑談やちょっとした相談を通じて、上司の考え方や評価軸を肌感覚で理解できました。

しかしリモート環境では、必要最低限の打ち合わせのみになりがちで、「何を重視されているのか」が分かりにくくなります。

その結果、評価がブラックボックス化し、「なぜこの評価なのか納得できない」という不満が生じます。

基準が見えない状態は、社員にとって大きなストレスとなり、不信感を生む原因になります。

自己アピールが得意・不得意で差が出る

テレワークでは、進捗報告や成果共有を自ら発信する場面が増えます。

そのため、発信が得意な人は評価されやすく、控えめな人や職人気質の人は実力があっても目立ちにくいという問題が起こると思われます。

社員側から見ると、「仕事の質よりアピール力が評価されているのでは」という不公平感につながりやすく、評価制度そのものへの不満が強まります。

チームに貢献しても評価されにくい

リモート環境では個人単位での成果管理がしやすい反面、チームを支える行動が評価されにくくなります。

新人フォローや他メンバーのサポート、調整役としての動きなどは、数字として見えにくいためです。

社員は「自分がいなくても成果は同じと見なされているのでは」と感じ、協力する意欲が下がることもあります。

結果として、チームワークの低下を招くリスクがあります。

社員の悩みを解決する会社が進める評価制度とは

こうした不安や悩みは、社員の性格や気分による一時的なものではなく、多くの場合、企業が設計した評価制度そのものに原因があります。

たとえば、評価の基準が不透明だったり、上司の主観に頼りすぎていたりすることで、社員は自分の努力が正しく評価されているのか不安を感じるようになります。

つまり、社員の不満や不安は「気持ちの問題」ではなく、「制度の問題」であることが多いのです。

では、企業はどのような評価制度を整えることで、こうした社員の悩みに応えていけるのでしょうか。

ここでは、先ほど挙げた4つの課題それぞれに対応する形で、具体的な評価制度の考え方を紹介します。

「結果だけでなく、取り組みも見ている」と伝わるプロセス評価

テレワーク環境では、成果だけで評価されていると感じること自体が、社員のモチベーション低下につながります。

そこで重要なのが、成果に至るまでの試行錯誤や工夫、課題解決への姿勢を評価項目として明確に位置づけることです。

目標設定の段階で「どのような取り組みを期待するのか」を言語化し、プロセスも評価対象であることを示すことで、社員は「努力は見てもらえている」と実感できます。

結果が出るまで時間のかかる仕事や、裏方的な役割でも評価される仕組みは、不安の解消に直結します。

評価基準を“見える化”し、納得感を高める仕組み

評価に対する不満の多くは、「評価が低いこと」よりも「理由が分からないこと」から生まれます。

そこで有効なのが、評価基準や判断の観点を具体的な言葉で共有することです。

何を重視し、どのような行動が評価につながるのかを事前に示すことで、社員は評価を“結果論”ではなく“納得できるプロセス”として受け止められるようになります。

評価基準の見える化は、上司と部下の認識のズレを防ぎ、不信感を減らす効果があります。

いきなり評価が出されても、何を見られてるのか分からないのが辛くて

事前に基準が分かれば、準備もできますし、 納得して評価を受け止められますよね

「声の大きさ」ではなく実態を拾う多面評価

リモートワークでは、自己発信が得意な人ほど目立ちやすい傾向があります。

この偏りを是正するために有効なのが、上司以外の視点を取り入れた多面評価です。

同僚や他部署からのフィードバックを加えることで、日常的な貢献や協力姿勢が評価に反映されやすくなります。

評価が「話し上手かどうか」ではなく、「実際にどう貢献しているか」に基づくものだと伝わることで、社員の不公平感は大きく軽減されます。

「支える仕事」も報われると実感できるチーム評価

チームの成果は、目立つ個人の結果だけで成り立っているわけではありません。

新人フォローや調整役、周囲へのサポートといった行動を評価項目として明確に位置づけることで、社員は「支える仕事も正当に評価される」と感じられるようになります。

こうした制度設計は、協力をためらわせない土壌をつくり、結果的にチーム全体の生産性や信頼関係の向上にもつながります。

裏方で頑張っても、正直評価されない気がしてやる気出なくなっちゃうんです

見えにくい貢献こそ評価される制度なら、チーム全体の空気ももっと良くなりますよ

まとめ

テレワークが当たり前になった今、評価制度は「見える成果」だけを測る仕組みでは不十分です。

社員は、プロセスが見えないこと、基準が分からないこと、アピール力による差、チーム貢献が評価されにくいことに不安を感じています。

これらを放置すれば、モチベーション低下や信頼関係の崩れにつながりかねません。

一方で、プロセス評価の導入や基準の明確化、多面評価、チーム貢献の可視化といった工夫を行うことで、社員の悩みは確実に軽減されます。

評価制度は「査定のための仕組み」ではなく、「安心して働くための土台」です。

やっぱり評価って、結果だけじゃなくて日々の行動も見てほしいです

そう思えるのはとても大切な視点です 。あなたの働きが見える制度こそが、これからの職場に必要なんですよ

社員が納得し、自分の働きに意味を見出せる評価制度こそが、テレワーク時代の企業競争力を高める鍵となるでしょう。

コメント